|

РУБРИКИ |

Реферат: Жизнь и творчество Константина Васильева |

РЕКОМЕНДУЕМ |

||

|

Реферат: Жизнь и творчество Константина ВасильеваРеферат: Жизнь и творчество Константина ВасильеваМПС РОССИИ Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Казанский филиал. Реферат на тему: «Жизнь и творчество Константина Васильева» Отметка о зачете: Студентки 1 курса Рецензент: Солдатовой Е.А. Подпись ________________ Шифр: 0363-п\ЭК-1070 Дата:___________________ Дата: 09.04.04. Адрес: п. Васильево 6/7 422530 Казань – 2004

ПЛАН:Жизнь и творчество Константина Васильева. 4 Список использованной литературы.. 24

ВведениеКонстантин Васильев стремительно ворвался в художественный мир современников и занял в нем свое особое место, как показало время, навсегда. Нередко люди, прежде не интересовавшиеся живописью, увидев его картины, испытывают состояние катарсиса — высочайшего духовного потрясения, — не могут сдержать восторга, а порой и слез. Нечасто в истории России духовными лидерами становились не философы и писатели, а живописцы. Нечасто кисть художника так волновала русского человека. Магнетизм его творчества не отпускает подолгу, пробуждая в зрителях генетическую память, перенося воображение современников в легендарную эпоху величия и духовной мощи нашего народа. Интуиция художника переносит его за тысячи лет до Рождества Христова, в те достопамятные времена, когда предки наши, почитавшие себя внуками Даждьбога, совершали богатырские подвиги и свято чтили традиции Рода. И если в этом направлении художник двигался, полагаясь в основном на собственные прозрения и интуицию (информация о мифологии славян в конце 60-х годов была весьма фрагментарна), то в изучении прошлого родственных народов ему помогали литературные источники и прежде всего скандинавские, представлявшие собой целостный мифологический материал. Творчески перерабатывая мифы и фольклор разных стран, Васильев пришел к убеждению, что каждому народу присуща особая духовность, сохраняющаяся в его генофонде; то есть в генетическом материале любой нации запечатлен ее «духовный путь», а древние боги и богини — это небесные покровители, формирующие археобраз (архетип) данного народа. Константин Васильев верил в это, он искал непроторенные пути в открытии истоков славянского мировоззрения. В своих картинах-символах художник отражал духовный потенциал русского народа с тысячелетними корнями, как в свое время А. С. Пушкин раскрыл в могучем русском языке глубины исконной мудрости предков. Его гений, словно луч света, выхватил из тьмы единственный путь, на котором русский человек может вновь обрести свое достоинство и величие!

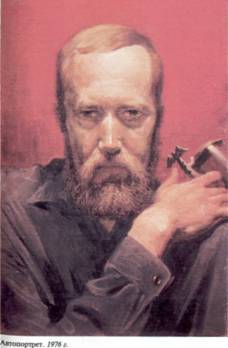

Жизнь и творчество Константина ВасильеваЧтобы понять внутренний мир человека, непременно надо коснуться питавших его корней, почувствовать их крепость, связь с родной землей. Константин Алексеевич Васильев мог гордиться своей родословной. Отец его, Алексей Алексеевич, появился на свет в 1897 году в семье питерского рабочего. Волею судеб стал участником трех войн, в том числе первой мировой и гражданской, на фронтах которой был бойцом легендарной Чапаевской дивизии. С 1923 года — на руководящей работе в промышленности. Восьмого августа 1942 года город был оккупирован врагом, а третьего сентября в мир вошел Константин Васильев. По нескольким штрихам из воспоминаний Клавдии Парменовны мы можем сегодня живо представить себе ту величайшую опасность, которая ежедневно сопровождала ее и сына. До последнего дня беременности Клавдия была на ногах. В доме, где они жили, как и во всех других домах, квартировали немецкие солдаты. И часто, чтобы не будить их детским плачем, приходилось с ребенком на руках просиживать во дворе , всю ночь до самого утра. Город довольно часто бомбили именно ночью, и тогда надо было прятаться с младенцем в погребе или в траншее, вырытой в саду. По окончании войны, после многих мытарств и скитаний в 1949 году семья осела в поселке Васильево. Наконец-то Алексей Алексеевич смог осуществить свою давнюю мечту — завести себе хорошую лодку, отличную собаку — спаниеля и мог позволить себе охотиться или рыбачить. Если взять карту Татарии, то легко найти поселок Васильево на левом берегу Волги, примерно в тридцати километрах от Казани, напротив устья Свияги. Юного Костю поразила красота этих мест. Она была здесь особая, созданная великой рекой. В дальней дали в голубой дымке высокий правый берег, почти обрывистый, заросший лесом; далекий белый монастырь на склоне, правее — сказочный Свияжск. весь уместившийся на Столовой горе со своими храмами и церквами, лавками и домами, поднявшийся над широкими лугами в пойме Свияги и Волги. Первая любимая Костина книга — «Сказание о трех богатырях». Тогда же познакомился мальчик с картиной В.М. Васнецова «Богатыри», а годом позже скопировал ее цветными карандашами. Рисовал по вечерам в своей маленькой комнате, никому не показывая свои работы. И в день рождения отца преподнес ему в подарок картину. Сходство богатырей было поразительным. Вдохновившись похвалой родителей, мальчик скопировал «Витязя на распутье», тоже цветными карандашами. Сделал затем рисунок карандашом со скульптуры Антокольского «Иван Грозный». Есть несколько Костиных рисунков того времени, где он изобразил отца за книгой и в лодке, во время рыбалки. Сохранились его первые пейзажные зарисовки: пень, усыпанный желтыми осенними листьями, избушка в лесу. Константин мог часами рассматривать репродукции с картин художников и иллюстраций в книгах. Любил ходить в кино, по нескольку раз смотрел «Адмирала Ушакова», «Адмирала Нахимова», «Чапаева». Придя домой, тут же брался за карандаш и изображал этих героев, передавая сходство с игравшими их артистами. Худенький, среднего роста, голубоглазый, с вьющимися светлыми волосами, он, казалось, всегда был погружен в себя. Нечасто видели его в кругу сверстников. Но никто из мальчишек всего поселка Васильево не держал на него обиды. Ребята с уважением признавали, что Котька Васильев — художник: может срисовать из книжки богатыря или танк — не отличишь! В 1954 году газета «Комсомольская правда» поместила o6ъявление, что Московская средняя художественная школа при институте имени В.И. Сурикова принимает одаренных в области рисования школьников для дальнейшей учебы и развита способностей. На отборочный конкурс послали несколько рисунков, в том числе «Древний Свияжск». Не скоро, но все же пришел вызов на вступительные экзамены. Несмотря на излишнюю застенчивость, Васильев все экзамены сдал на «отлично», привезенные рисунки комиссии тоже понравились, и он был принят во второй художественный класс и зачислен в шестой общеобразовательный. Васильев делал множество очень живых и выразительных рисунков. Жаль, что в большинстве своем они утрачены. Из сохранившихся наиболее интересен его автопортрет, написанный в пятнадцатилетнем возрасте. В нем при всей простоте и сдержанности исполнения поражают отточенность рисунка, безошибочное чувство ритма художника. Более всех других предметов ему нравились занятия по законам перспективы, которые вел Василий Кириллович Тимофеев. Благодаря Тимофееву Константин утвердился в мысли, что главное для художника не мазок, не краска. Просто выплескивая на холст краски — этого «козырного туза», — можно получить невероятные, удивительные сочетания, но это будут лишь эмоции, а ими надо уметь управлять. Когда же эмоции обретают свою конструктивную основу, идею, концепцию — это уже сила! Красоту в женщине Костя особо ценил, любил рисовать симпатичных девушек, и среди огромного числа выходивших из-под его руки рисунков было множество женских моделей, представавших в величавой и строгой красоте. Васильев тянулся к красоте! Работая по ночам, Костя всегда слушал через наушники пластинки с классической и народной музыкой. И хотя вкусы и увлечения его в музыке постоянно менялись, можно все же выделить из огромной коллекции собранных им пластинок наиболее ему дорогие. Это «Пер Гюнт» Грига, «Приглашение к танцу» Вебера, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, увертюра к опере «Севильский цирюльник» Россини, «Два венгерских танца» Брамса. Именно эти произведения, по-видимому, давали художнику возможность расслабиться, создавали доброе настроение. Очень любил Костя возвышенную, романтическую музыку Дебюсси — «Послеполуденный отдых фавна», «Море», «Три ноктюрна», прелюдии Рахманинова, сонаты Моцарта и Скарлатти, сюиты Рамо для небольших ансамблей (скрипка, флейта, гобой, виолончель и клавесин); второй концерт и вторую симфонию Рахманинова в авторском исполнении; «Музыку на воде» Генделя. По воскресеньям, если не выезжали на природу, с самого утра опять собирались в училище и писали, теперь уже краской. В качестве натуры приводили с собой кто кого мог: сестру, товарища, подружку. Естественно, за это ничего не платили, зато дарили добровольным помощникам наиболее удачную работу. Первыми неизменными зрителями и благодарными критиками художника были его друзья — соседи. Наступила весна 1961 года, подходила к концу учеба. Константин подготовил дипломную работу. Это были эскизы декораций к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». Защита прошла с блеском. Константин закончил Казанское художественное училище. Завершилась учеба, и по распределению Васильев был направлен в Мензелинск художником-оформителем передвижного народного театра. Художники, с которыми ему довелось сотрудничать, и по сей день вспоминают его интересные, самостоятельные работы, поражаются умению видеть и рассчитывать на огромном холсте или сколоченных фанерных листах сложные многофигурные композиции. Работая по заданию фонда, Константин почти ежедневно встречался с одним из своих преподавателей — заслуженным художником РСФСР Виктором Ивановичем Куделькиным, жившим в доме напротив парка. Вместе они прогуливались по аллеям, беседовали о живописи, литературе. Костя много говорил о том, как он проиллюстрировал бы то или иное художественное произведение, например, Мельникова-Печерского, Достоевского, татарских писателей. Спорили о живописи. Уже значительно позднее, впервые увидев работу Васильева «Северный орел», Виктор Иванович вспомнит этот разговор. Картина заворожит, заставит задуматься и над ее сюжетом, и над непривычной техникой письма. Более же всего поразит выписанная до мельчайших деталей по-зимнему сухая ветка елочки с пожелтевшими шишками на ней. Приглядываясь к картине и так и эдак, Куделькин не мог сказать себе, что это иллюзорность, портящая полотно. Напротив, он чувствовал ее органичность, необходимость присутствия, поскольку веточка эта поддерживалась общим состоянием всех тоновых отношений — и неба, и заснеженной хвои, и стволов деревьев... Делая мощный духовный рывок, пытаясь найти свою единственно возможную форму самовыражения в искусстве, Васильев самоотверженно работает, порой не различая дня и ночи. обычно он ставил на проигрыватель пластинку, надевал наушники, чтобы не беспокоить близких, и с головой уходил в творческий поиск. Но когда бы к нему ни объявлялись друзья, как бы он при этом ни был увлечен работой, Константин откладывал в сторону кисти, накрывал холст, оставлял все свои занятия и посвящал всего себя дружескому общению. Чаще всего это были разговоры о высоком: он увлекал гостей какой-нибудь идеей, заражал оптимизмом, побуждая мыслить возвышенно по-новому. Такое отношение к делу свойственно людям исключительной внутренней собранности, большой духовной силы. Без этого не было бы Константина Васильева. Он делал все моментально, без игры в какое-то большое и нужное дело. Он говорил о деле вообще, никак не говоря о себе как о труженике или художнике. Это была его жизнь. Жизнь строгая, идеально организованная... Увлечения Васильева, в том числе и в музыке, претерпели очередные изменения. Шостакович отошел на второй план, появилась музыка модернистского направления, как бы беспредметная, идущая в ногу с беспредметной живописью. Это музыка таких композиторов, как Булез, Веберн, создатель додекафонной музыки Шёнберг. В поисках естественного звукового материала он уходил в лес. Осенью, в пору листопада, когда подолгу не было дождя и листья сухо шуршали под ногами своими безжизненными формами, Константин обувал сапоги и, идя по листве, рождал какой-нибудь ритм, создавая порой что-то звонкое, запоминающееся, образуя своеобразную «музыкальную» фразу. О своем новом увлечении Константин пишет другу в Москву: «-..Сейчас занят своими антимузыкальными опытами, из которых закончился лишь один (над ним я работал два года). Для этого дела три магнитофона весьма много дают, и занят этим все свое свободное время. Понимаю, что это вряд ли кому-нибудь нужно, но без этого или другого (равноценного для меня) не могу. у тебя на этот счет проще... Просто у меня нет еще жены и ребенка, чтобы все свои силы и время тратить на них. Может быть, это плохо, а возможно, и хорошо. Во всяком случае я очень счастлив, а чтобы писать музыку, не надо ждать, пока станешь монархом... Общение художника с природой незаметно всколыхнуло впечатления детства, то время, когда они вместе с отцом бродили вдоль Волги и Свияги, по их сказочно красивым гористым берегам и заливным лугам, заходили в живописные леса, где отец учил его многое подмечать и запоминать. Словно предчувствовал Алексей Алексеевич в те годы скорое расставание и давал сыну напутствия на всю жизнь. Шепнули тогда Константину свои заветные слова и лес, и долы, и могучие реки, и вот теперь, на пороге зрелости, его сердце откликнулось на те голоса, забилось в каком-то добром предчувствии. В один из великолепных весенних дней 1964 года друзья возвращались из Казани и вдруг среди всех хлопот этой возрождающейся жизни они услышали нежную, вековую песню жаворонка. Будто к ним сошел какой-то неземной голос. Тотчас последний недостающий звук влился в общий музыкальный аккорд таинственного оркестра природы. И словно электрическим зарядом пронзило все существо Константина. Он физически почувствовал на себе действие разлившейся повсюду гармонии. Началось бурное возвращение к искусству позитивному, к нашей народной литературе: сказкам, легендам, преданиям и поверьям. Пытаясь постичь суть явлений и выстрадать общий строй мыслей для будущих произведений, Константин со свойственной ему творческой увлеченностью занялся пейзажными зарисовками. Его пейзаж — всегда живой, населенный если не какими-то фантастическими духами, то, во всяком случае, их символами Константин не был осведомлен, положим, что дерево излучает биологическую энергию, имеет свое биополе, воздействующее на все окружающее, о чем пишут теперь ученые. Но художник желал, ему непременно хотелось, чтобы лес был именно живым, ведущим активный разговор с человеком. Константин очень любил осень, щедрую многообразием красок, и, собрав лучшие ее черты-приметы, написал обобщенный образ этого времени года. Его «Осень» как бы извиняется перед зрителем за остывающее лето буйством цвета, необычной тишиной и торжественностью леса, который хотя и лишился птичьих песен, но не опустел: он дышит, несет в себе мощный заряд накопленной за лето энергии и щедро посылает его всему живому. Пейзаж, вылепленный художником из мозаики накопившихся ощущений, превратился в сгусток красоты. К романтическим можно отнести и работу Васильева «Лесная готика». Пейзаж написан в период активного увлечения историей и культурой других народов, когда Костю заинтересовало время перехода европейцев к Ренессансу. Не к итальянскому, а к мужественному северному Ренессансу, к возрождению светлой идеологии и культуры. В его «Лесной готике» передан психологический настрой северных народов Европы, во многом схожих с нашими русскими поморами, жившими среди строгих и величественных лесов. Картина несет на себе определенную печать этой суровости и возвышенности, какой-то аскетической духовности. Несмотря на то, что художник написал вполне привычный нам хвойный лес со всеми его цветовыми бликами, лес этот ассоциируется с готическим храмом. Безмолвны сосны. Но вот сквозь кроны деревьев отвесно падают солнечные лучи, пробиваясь тремя самостоятельными потоками и заливая сказочным светом стволы деревьев, землю. Своей живительной силой свет одухотворяет суровую стихию леса. Вся земля становится светлой и прозрачной, и мы уже слышим звучание органа, составленного из необычных этих труб. Орган звучит, ревет, свистит и тоненько поет. Все это вместе создает океан звуков мятущихся и в то же время торжественных и глубоких. И вдруг мы выделяем нежное, лирическое пение маленькой елочки и одновременно замечаем ее, оторвавшуюся от земли и парящую между грозных стволов в надежде пробиться к живительному свету. И тотчас елочка вызывает в нас трепетное чувство, стремление помочь ей, не дать стихиям, темным силам задушить этот росток. У Васильева многие работы основаны на этом: внешняя формальная похожесть, совершенно необходимая для создания образа, и большая сокровенная связь явлений. Он, например, полушутя, хотя и со значительной полей искренности, говорил друзьям: «Начинаю писать совершенно революционную картину, которая станет событием в жизни и все перевернет». А рисовал что-то старое, отвергнутое им же самим. Или мог заявить: «Все, что я нарисовал, было совершеннейшей чушью, последнюю картину я уничтожил и беру абсолютно другой курс». Так продолжалось вплоть до 1965 года. До этого художник пытался открыть свое собственное направление, углубляясь в свободный творческий поиск, не ограничивая его никакими рамками. Одно время Константин делал даже всевозможные цветовые коллажи. И хотя они были ценны своим стилистическим единством и специалисты отмечали среди них подлинные шедевры, Васильев отказался и от них: все до единого пустил на абажуры или сжег. Подготовил интересную серию книжной графики по произведениям Мусы Джалиля, Александра Фадеева, Рустема Кутуя. Рисунки эти выполнил с большой любовью, наклеил их на картон. Они долго были предметом восхищения товарищей и случайных зрителей. Но со временем рисунки, к сожалению, погибли. О картинах Васильев говорил кратко, выделяя самое ценное, c его точки зрения. Репродукции, которые он показывал друзьям казались высокого качества. Но, присмотревшись к ним, обнаруживалось, что это не совсем так или вовсе не так. Просто они были чрезвычайно аккуратно и точно вырезаны и наклеены на картон, с идеальным чувством формы. Четкие отступы как бы образовывали необходимую рамку. Каждый раз они были свои для каждой вещи, и без них не было бы законченности и красоты. Константин открыл друзьям железное правило: для каждой вещи — своя рама. Простое правило, но столь часто необходимое в жизни. Из рассказа Васильева: «Когда я учился в Москве, то по необъяснимому влечению часто уходил с уроков и шел в Третьяковскую галерею, и оставался там до самого закрытия. У каждой картины мне было хорошо. Это была и прогулка для меня, и лес, и река. Я до сих пор не пойму, не могу объяснить, почему мне это так сильно нравилось. Я долго копил деньги, и первое, что купил в жизни это толстый альбом репродукций картин Третьяковской галереи. Кажется, качество было великолепным». Тонкий психолог, наделенный глубоким чувством такта, Васильев был очень доброжелателен к своим товарищам. Его манера держаться представляла собой соединение вежливой внимательности очень образованного умного человека с чувством собственного достоинства, художника, объективно оценивающего свой талант. При этом не было и тени высокомерия или самолюбования, что бывает свойственно подчас одаренным людям. Талантливый собеседник, Васильев остро чувствовал и понимал истинные духовные устремления и внутренний мир человека, с которым общался. В одном из писем другу Васильев откровенничает: «...Я занят сейчас также и эскизами новых картин с героическими сюжетами Загрунтовал два холста (300x200 см и 260x175 см) и к 28 августа намереваюсь оба закончить. Дело весьма сложное при моем натуралистическом стиле, осложняющееся еще и тем, что в данное время служу в приказе и наглядная агитация, которую я там произвожу на свет божий, портит зрение диким сочетанием красок и отнимает значительное количество времени (не всегда соответствующее количеству полученных за ее создание денег). Но, несмотря на это, я в среднем трачу 20 дней на трехметровое полотно, эскизы к которому делаются в течение года. Много рисую потому, что работаю над несколькими вещами одновременно...». Быть прекрасным пародистом Васильеву помогала его природная наблюдательность. Клавдия Парменовна передала сыну умение подмечать в людях что-то своеобычное, нелепое, смешное. Константин мог с юмором взглянуть на окружающее как бы со стороны, в то же время не отделяя себя от этой среды. Одна из сохранившихся работ этого трудного переломного этапа в творчестве Васильева — картина «Вотан». Первым из друзей увидел ее Анатолий Кузнецов. Посмотрев на «Вотана», он расхохотался. Там несомненно изображен был Вотан, но неуловимо присутствовало еще что-то очень смешное. «Северный орел» стал переломной работой художника после мучительно сложного искания своего стиля в искусстве. Васильев утверждает в картине прежде всего право реализма быть уважаемым и свое право отображать близкую ему по духу жизнь. Талант художника неудержимо притягивал взгляды каждого к картине, заставлял думать, восхищаться небывалой внутренней силой созданного образа. Мысль мастера сумела, поднявшись над обычным житейским фактом, прикоснуться к стихии народного мифотворчества. И друзья остро почувствовали значимость родившегося полотна. Вскоре после создания «Северного орла» художник написал поэтическую картину «Гуси-лебеди», где главной фигурой стал возвышенный пленительный образ девы Февронии — героини оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Внутреннюю цельность душевного мира девушки, ее кристальную чистоту, благородство, доброту — все это сумел передать Васильев в грациозном движении, во взгляде, устремленном вслед улетающей паре лебедей символу верности. Не случайно Васильев пытается утолить жажду вдохновения именно у этой народно-героической легенды. Ему не пришлось изобретать декорацию, обстановку, в которую следовало бы поместить героиню. Он сам жил в подобном мире — на берегу Волги, в окружении буйной торжествующей природы. В шуме лесов, в шелесте листьев Косте не раз слышались те загадочные беседы, которые ведут между собой деревья; таинственный говор чудился и в плеске воды, и в гомоне птиц, и в свисте ветра. Художник воссоздал эту среду, сумел наделить юную девушку такой красотой и обаянием, что зритель невольно сопереживает ее чувствам, мечте о прекрасной, верной любви. Завершив картину, Константин преподнес ее в дар самому дорогому человеку — матери. Другая работа, в которой художник сознательно использовал принцип театральной декорации, — «Плач Ярославны». Это правая часть задуманного, но не завершенного триптиха, посвященного самому поэтическому сказанию старины — «Слову о полку Игореве». Художник, зачитываясь легендарной поэмой, глубоко сопереживал печали, разлившейся по Руси после страшного поражения князя Игоря, нанесенного ему половецким ханом. В его Ярославне» грустью наполнена вся природа. Жена князя Игоря в плаче обращается к ветру, воющему под облаками, к Днепру, к солнцу, которое для всех тепло и прекрасно, а в безводной степи простерло свои жгучие лучи на русских воинов. Еще одна интересная работа художника — «Свияжск» — удивительное сочетание сказочности с реальностью наших дней Васильев изобразил хорошо знакомый и близкий его сердцу берег Волги, то место, куда он часто добирался на лодке, чтобы поднявшись на гору Медведь, полюбоваться разлившейся повсюду дивной красотой. Как раз у самого подножия горы Свияга отдает свои воды величавой Волге. А с другой стороны точно гигантский корабль подплывает к месту слияния рек остров Свияжск, устремляя вверх купола древних соборов. Островом эта часть земли стала после создания Куйбышевского водохранилища и затопления части левого волжского берега. История сохранившихся на нем сооружений берет свое начало с середины XVI века, со времен осады Казани царем Иваном Грозным. Весной 1967 года в дом Васильевых пришла беда: тяжелый, неизлечимый недуг обрушился на младшую сестру Константина десятиклассницу Людмилу. Для Кости она была не только любимой сестрой, но и близким другом. Девушка весьма одаренная, Люда, несмотря на свой юный возраст, любила и хорошо понимала музыку, отличалась начитанностью. В последние месяцы жизни, не имея сил подняться с постели, она вслух читала былины, а Костя, чтобы скрасить ее одиночество, в той же комнате писал картины. Она попросила Костю взяться за разработку былины о Дунае Ивановича. Итогом этой работы стали два больших полотна и три законченных эскиза на тему «Рождение Дуная». Отыскав однажды в Москве Дом-музей Виктора Михайловича Васнецова, Константин зачастил туда. Будучи очень скромным человеком, он посчитал неудобным демонстрировать свою профессию: что-либо зарисовывать в музее или вступать в разговоры с персоналом, хотя его там интересовало буквально все. Васильев почти ежедневно приходил в этот дом. Он вникал в тонкости картин Васнецова, а вечером тщательно зарисовывал по памяти. Часто друзья замечали, как во время разговора художник то и дело приглядывается к рукам, жестам или к лицу человека каким-то особенно изучающим взглядом. А бывало, просил собеседника не менять позу и начинал рисовать его. Он ловил такие моменты и у себя в квартире, и в вагоне поезда (карандашный портрет В. Зайцева), и в гостях у друзей. Чем бы Константин ни занимался — говорил ли с друзьями, рисовал ли, гулял, — он постоянно жил в искусстве. Было совершенно очевидно, что Васильев очень рано состоялся как личность. Он не ждал, что кто-то откроет ему новую истину. Нет, он имел свой особый взгляд на явления жизни, а от общения с товарищами, разговоров, действий ожидал только реализации, конкретизации того, что уже имел. Ведь идеал художника мог быть неизменным, единственным, а его подтверждения — многообразны. Вообще, в целом, в принципе у человека могут рождаться самые прекрасные идеи — удивительные, словно сказки или волшебные сны. Но их еще нужно реализовать, осуществить, что называется, выложить на картину. Видимо, такой конкретный материал Константин находил не только в богатой приволжской природе, но и в общениях с Друзьями, в разговорах с ними. Он все время наблюдал, преобразовывал, запоминал. И через годы все вдруг всплывало на полотнах. Так, в «Нечаянной встрече» герой смотрит с холста «седыми» глазами одного его московского друга — Александра Харченко, а в работе «Илья Муромец и голи кабацкие» узнаются лица многих самых близких друзей Константина. Не случайно основная часть картин Васильева с изображением людей сделана не с натуры. Приступая к созданию какого-либо образа, Константин собирал, накапливал в себе типы, характеры, движения, формы, краски и только потом брался за кисть. Есть у Васильева выразительная работа «Старец», создающая необычайно емкий образ, сильный характер. И даже не верится, что это не портрет с натуры, а синтез наблюдений живописца. Приходится только удивляться, как мог молодой человек схватить, понять не пережитое еще им состояние духа старца и убедительно выразить его, донести до зрителя. Возможно, именно это тонкое понимание внутренних движений человека помогло художнику проникнуть в духовную сущность каждого из былинных героев. Константин до последних дней жизни с упоением работал над своей ключевой былинной темой. Он обратился к народной образности не только потому, что здесь свое национальное наследие, но прежде всего потому, что в ней действительно сокрыты бездны нетленной красоты, величия духа, непреходящей мудрости. Художник сразу же поставил перед собой задачу — изучать былины только по записям, сделанным с напевов известных сказителей. И для этого были основания. Если картина «Гуси-лебеди», навеянная мотивами оперы Римского- Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», была написана им на одном творческом порыве, по вдохновению, когда душа жаждала выплеснуть из себя явившуюся вдруг красоту, да и само «Сказание...», занимавшее особое положение в русском сознании, нельзя было причислять к собственно былинному эпосу, если работы «Плач Ярославны» и «Князь Игорь» были созданы им под впечатлением оперы Бородина, то уже при написании картины «Рождение Дуная» Константин столкнулся с очень серьезной проблемой, которую ему и предстояло разрешить. Васильев, пытаясь открыть для себя главное — нравственную природу человека, понять, чем наполнена река помыслов народных, — решил отведать воды не проточной, а родниковой: исследовать первоисточники. Только так представлял себе художник творческий поиск, только в этом видел возможность создать произведения, достойные высокого искусства. Васильев стал открывать для себя поразительные вещи. Узнал, скажем, что древнерусские дружинные певцы поддерживали тесные связи с певцами и поэтами Западной Европы, в особенности со скандинавскими скальдами. Нашел исторические свидетельства того, что при дворе Ярослава I, то есть еще в XI веке, находились известные слагатели песен — скальды Зигварт и Гаральд. Предположив на этом основании, что существовало какое-то взаимное проникновение культур, художник не случайно занялся в дальнейшем изучением скандинавского эпоса. Очень заинтересовала художника позиция исследователей фольклора прошлого века. Для Константина былинная тематика — то направление в творчестве, которому он посвятил большую часть своих талантливых полотен. Художник не просто иллюстрировал былины. Он жил в этом близком ему, хорошо знакомом мире... И всякий раз, приступая к осмыслению нового героя, Васильев искал особый ход, необычный ракурс, манеру подачи, чтобы картина его непременно активно воздействовала на зрителя, заставляла его сопереживать созданному образу всей глубиной чувств. Каждую работу былинного цикла он насытил предметами- символами, характеризующими дух, устремления героев. Блестяще владея техникой письма, тонко чувствуя гармонию цвета, Васильев создал завершенные по композиции картины-образы, в которых философски точно выражены собранные и обобщенные народным сознанием лучшие черты героя. Трудно далась художнику расшифровка персонажа русского былинного эпоса — любимого в народе богатыря Вольги Святославовича. Вольга выдавал себя за племянника и крестника киевского князя Владимира. Вольга владел сокровенным знанием и мог, сказав заветное слово, а затем трижды ударившись оземь, обратиться в муравья, чтобы пробраться во вражескую крепость, или, приняв облик горностая, перегрызть тетиву луков у врага; принимал, если требовалось, облик волка, барана, оленя, сокола, щуки. Но если в Илье Муромце и других богатырях преобладало все же «человеческое начало», то в Вольге Святославовиче художник усмотрел явный крен в сторону «божественного». Васильев точно вдохнул жизнь в этот художественный образ. В вытянутую десницу Вольги Святославовича Константин вложил огненный меч, который языками пламени будто прожигает ограниченное рамками картины пространство, врывается в реальную жизнь. Богатырь передает небесный огонь людям. Духовная сила самого художника проступает в этом образе мифического полубога. Иначе как и объяснить неудержимую мощь живописного произведения, способного так активно воздействовать на зрителя. Картину можно смело отнести к числу лучших работ Васильева. Работа над образом Вольги подтолкнула фантазию художника. Он попытался воссоздать образ Сварожича, славянского бога огня, и сделал несколько интересных эскизов маслом, но не остановился на этом и использовал эскизы для написания верховного правителя славянского пантеона — Свентовита. Константин выразил свое понимание этого существа, создав образ языческого бога, выношенный в процессе творческого поиска и рожденный интуицией художника. Во всяком случай его эстетическое восприятие мира не позволило изобразить Свентовита о четырех головах, пусть даже каждая из них и имела особое смысловое звучание, выражая все стороны света либо времена года. Васильев написал величественную фигуру мужественного воина. В правой руке его — стальной меч с рукоятью, украшенной серебром, в левой — щит; на груди, на массивном панцире — выпуклая голова тельца, символизирующая плодородие, на шлеме восседает, раскинув могучие крылья, орел. Красивое лицо воина утопает в курчавой русой бороде. Мысль о причинах многовекового непримиримого противостояния близких по духу и культуре народов — славянского и Немецкого — будет постоянно волновать художника, что найдет отражение во многих его работах. Создав образы богатырей круга великого князя Владимира художник встал перед необходимостью написать наиболее важную по смысловому содержанию работу, которая должна была бы венчать весь древний песенно-дружинный эпос. Это картина «Вольга и Микула». Художник изобразил на картине момент встречи Вольги и Микулы Селяниновича. Смелый композиционный прием возвышает над самим горизонтом фигуру пахаря Микулы — подлинного хозяина своей земли, который и пашет, и сеет, и кормит, и защищает, когда нужда приходит. Образ труженика Микулы, созданный Васильевым, вместил в себя весь дух народный: в нем подлинно органический сплав завоеваний современного реализма с формами народно-поэтического сознания Но на этом Константин не заканчивает писать на былинные темы. Он создает несколько живописных работ, посвященных Садко, Василию Буслаеву, глубоко поэтическую картину об Авдотье Рязаночке, которая смогла мудрой речью, силой души и жертвенной самоотверженностью покорить недоброе сердце ордынского царя и вернуть из неволи весь полон рязанский. Сохранились интересные карандашные рисунки на тему былин о Соловье-разбойнике, Лихе Одноглазом. Васильев с неослабным вдохновением трудился над постижением сказочно- исторического мира былин. Ему нравилось распознавать, что же более всего поражало на протяжении веков народную память и воображение, в чем истоки народных представлений о правде, добре, красоте. Константин сокрушался, что многие былины не дошли до нас во всей полноте, иные из них лишь намекают на неизвестные нам события, на то, что существовала, возможно, целая эпопея, теперь утраченная. Для него казалось очевидным, что все былинные песни соединены между собой не одним каким-нибудь великим событием, не увлекающим ходом времени, а выражают многообразие всей жизни и составляют одно живое целое. И все-таки муки поиска недостающих живописных средств не покидали Васильева. Еще в период увлечения формальным искусством он интуитивно шел к убеждению, что числовые законы гармонии одинаковы для живописи, музыки, архитектуры. Теперь же, в реалистической живописи, отсутствие ясных канонов, например при построении композиций, мучило его. Узнав о композиционном золотом сечении, которым пользовались древние греки, Константин решил «поверить алгеброй гармонию». Но с чего начать? Всю информацию по этому вопросу художники за ненадобностью давно растеряли. Единственное, что было известно всякому образованному человеку, — это существующая числовая связь построения всего сущего в природе, открытая Пифагором. Связь, на которую намекал еще Платон, говоря, что суть красоты в отношении частей друг к другу и к Целому. Применительно к линейным отрезкам открытие Пифагора выглядит просто: меньшая часть относится к большей, как большая ко всему отрезку. Сейчас трудно доподлинно назвать этапы, которые проходил художник, создавая картины. Костя не любил писать на глазах, не любил, чтобы кто-то наблюдал за изменениями на полотне в процессе творчества. Не случайно среди множества сохранившихся фотографий Васильева, где он запечатлен в самые различные моменты жизни, нет ни одной, на которой он находился бы за работой. По-видимому, Константин и писал-то чаще всего ночью именно из-за нежелания приоткрывать святая святых своего труда. В этом есть какой-то великий изначальный смысл: зарождение настоящего искусства должно быть таинством. Истинные мастера в высоком значении этого слова неизменно следовали такому правилу. Гёте в свое время писал: «Чем художник отличается от естествоиспытателя? Тем, что идея естествоиспытателя дозревает в общении и только там может быть выношена. А художник ее оберегает, некую ее непорочность до тех пор, пока сам не отшлифует до мелочей». С высокой меркой подходя к любому творческому процессу, Константин никогда не рисовал при друзьях и знакомых. Сам процесс перенесения изображения на полотно длился недолго. Так, к пятидесятилетию Клавдии Парменовны Костя написал ей в подарок картину «Жница» всего за одну ночь. Иногда, не имея в запасе чистого холста, Константин брал уже готовую работу и прямо по живописи делал новую запись. Найденный образ жил в нем и ничем не мог быть затуманен. По словам самого Константина, он часто влюблялся в свою работу еще до ее написания. Но после завершения художника начинало преследовать обостренное чувство неудовлетворенности. Чтобы создать сыну необходимую обстановку для творчества, Клавдия Парменовна, несмотря на стесненные жилищные условия, из трех небольших комнат две выделила сыну, а сама располагалась вместе со старшей внучкой Наташей в крошечной комнатке. Это давало возможность Константину работать над полотнами большого формата; их он ставил по диагонали из одной комнаты в другую, через проем в двери. Васильев писал картину, а внизу копошились три его племянницы. Они держали в руках кисти и малевали красками прямо по низу холста. Самой усердной из них была Люся. Иногда Костя заразительно смеялся и приглашал в свидетели Клавдию Парменовну. Васильев всегда находился в поиске, в постоянном творческом напряжении. Константин принадлежал к редчайшей категории людей, которым неизменно сопутствует вдохновение, но они его не чувствуют, потому что для них это привычное состояние. Они как будто от рождения и до смерти живут на одном дыхании, в повышенном тонусе. Константин все время любит природу, все время любит людей, все время любит жизнь. Почему он наблюдает, почему и ловит взгляд, движение облака, листочка. Он постоянно ко всему внимателен. Вот это внимание, эта любовь, его стремление ко всему хорошему и были вдохновением Васильева. И в этом заключалась вся его жизнь. Но несправедливо, конечно, утверждать, будто жизнь Константина Васильева была лишена неизбывных человеческих радостей. Однажды (Константину было тогда семнадцать лет) его сестра Валентина, вернувшись из школы, рассказала, что к ним в восьмой класс пришла новенькая — красивая девчонка с зелеными раскосыми глазами и длинными, до плеч, волосами. Приехала она жить в курортный поселок из-за больного брата. Константин предложил привести ее для позирования. Когда четырнадцатилетняя Людмила Чугунова вошла в дом, Костя неожиданно растерялся, засуетился, начал переставлять мольберт с места на место. Девушка только удивлялась, не сообразив сразу, что он носится по комнате. Первый сеанс длился долго. Вечером Костя пошел провожать Люду домой. Ватага ребят, попавшихся им навстречу, жестоко избила его: сразу и безоговорочно Люда была признана самой красивой девчонкой поселка. Но разве драка могла охладить пылкое сердце художника? Он полюбил девушку. Каждый день писал ее портреты. Людмила пересказывала ему свои романтические сны, и он делал к ним цветные иллюстрации. Они оба не любили желтый цвет (может быть, просто юношеская неприязнь к символу измены?), и однажды, нарисовав голубые подсолнухи, Костя спросил: «Ты понимаешь, что я написал? Если нет, лучше молчи, ничего не говори...» Константин приобщал Людмилу к музыке, литературе. Казалось, они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Как-то раз Людмила зашла к Константину с подругой. Он в это время вместе с Толей Кузнецовым сидел в полумраке, увлеченно слушал классическую музыку и на вошедших никак не отреагировал. Для подруги Люды такое невнимание показалось оскорбительным, и она утащила Люду за руку. После этого девушка долго боялась встреч, чувствуя, что обидела Костю. Все существо ее тянулось к нему, и, когда ей становилось совсем невмочь, она подходила к его дому и часами сидела на крыльце. Но дружеские отношения прервались. Прошло несколько лет. Как-то на электричке Константин возвращался из Казани вместе с Анатолием. Встретив в вагоне Людмилу, он подошел к ней и пригласил: — У меня в Зеленодольске открылась выставка. Приходи. Там есть и твой портрет. Звонкая, радостная надежда пробудилась в ее душе. Конечно же, она приедет! Но дома мать категорически запретила: «Не поедешь! Чего. мотаться куда-то, у тебя и без того полно его рисунков и портретов!» Выставка закрылась, и неожиданно Константин сам пришел к ней в дом. Собрав все свои рисунки, на глазах у Людмилы порвал их и молча ушел. Навсегда... Собственно материального благополучия Константин был лишен, но никаких неудобств от этого не испытывал, со всеми бытовыми трудностями справлялся легко... Действительной жизнью представлялось ему бытие в творчестве, в духовном горении, которое требовало полной отдачи сил. Вот здесь-то художнику постоянно приходилось одолевать трудности, неизменно воюя с неудовлетворенностью достигнутым, нехваткой времени. Именно эта его жизнь была сложна, она не могла дать ему покоя или передышки. Кроме разработки русского эпического наследия, русской мифологии, Константин много делал и в области мифологических сюжетов других народов: искал общность глубоких корней в их творчестве, осмысливая и вычленяя главное. Он прекрасно знал скандинавский и немецкий эпос, мифологию Древней Греции, Рима, индийскую эпическую поэзию. Правда, по складу своего характера он ничего не изучал просто так, а, читая что-либо, быстро схватывал все, проникая в самую суть явления. Знания не накапливал, а творчески интерпретировал, и, по существу, это было уже не изучение, а попутное создание своего. Так было и в период, когда параллельно русским эпосом он очень увлеченно работал над эпосом скандинавским. Первая книга Константина, которую он очень тщательно изучал, были «Исландские саги. Сага — рассказ о больших судьбах и испытаниях людей, вокруг которых формируются все события. Трудно было не поддаться соблазну запечатлеть такой, например, отмеченный художником отрывок из «Саги о людях из Лаксдаля». И такую картину художник действительно написал как заготовку к разрабатываемой теме. То были первые шаги живописца в неведомый до поры мир легендарных людей. Ему захотелось войти в этот суровый, но полный поэзии мир гордых, заносчивых, златолюбивых, коварных и неистовых воинов, но, одновременно, мужественных, верных и мудрых людей. С каждым новым шагом он обретал уверенность, точнее ориентировался в пространстве древней эпохи. Конечно, обращаясь к истории через книги, он видел в ней основы национальной культуры, глубинные ее истоки. Отсюда неизменный интерес к фольклору — народной поэзии, песне. Среди оставленных Васильевым рабочих записей есть и такая: «...нужно вернуться к истокам родного языка и родной поэзии, освобождая былую силу и былой возвышенный дух, который дремлет в памятниках национальной древности...». И художник неустанно искал возможности раскрыть глубину и силу чувств своего народа. Порой ему казалось, что он ощутил, интуитивно поймал зрительное выражение этих чувств и страстей. Иногда ему бывало достаточно одного какого- нибудь символа, чтобы развернуть в своем сознании, а потом и на полотне панораму событий, ушедших в далекие времена. Так он создал и картину «Нечаянная встреча». Толчком для ее написания послужили старинные ворота, увиденные Васильевым во время двухдневных странствий с Шорниковым по марийским лесам. Это были резные дубовые ворота с орнаментом и вязью: «1887 год». Старинные ворота очень понравились художнику, и он сказал другу: — Надо сделать картину, где бы они «работали». Созданная художником картина удивительна. Она характеризует Васильева как зрелого мастера. Отточенная, филигранная техника, безукоризненный вкус художника, высокого уровня декоративность — весь этот сплав мастерства, поиска, духовной мощи художника нашел отражение в картине «Нечаянная встреча». Эта работа, как и другие его мифологические полотна, воспринимается по мере углубления в нее как бы на трех уровнях. При первой встрече с ней видится что-то красивое и удивительно знакомое, родное, словно в памяти звучит голос предков. При более глубоком проникновении в суть картины понимаешь, что художник всеми найденными им средствами сумел сказать главное о героях, раскрыть их внутренний мир. По своему философскому содержанию многие картины художника наличием второго незримого плана созвучны с мыслями Ф. М. Достоевского: одно направление духовного поиска. И действительно, совершенствуя свое мировоззрение, проникая в тайники психологии людей самых различных эпох и этносов, Васильев ощутил вдруг в себе силу, способность воспринимать мир глазами Достоевского. Великий писатель в жизни художника занимал особое место и, может быть, подспудно воздействовал на его становление. Интерес к творчеству Федора Михайловича Достоевского проявился у Константина еще в школе-интернате, под влиянием Анатолия Максимова, который в поисках смысла жизни читал произведения философского плана и, конечно, не мог обойти работы Достоевского. Тогда однокашники впервые познакомились с романом «Преступление и наказание». Во время учебы в Казани Васильев уже знал и ценил творчество писателя, пытался осмысливать и выражать его идеи в красках. Первую работу этого плана он создал в тот период, когда расставшись с импрессионизмом, стал рисовать беспредметные композиции. Художник выполнил одну из них тушью и карандашом на ватмане, изобразив формально красивые неизвестные предметы, отдаленно напоминающие человеческие фигуры и какие-то символы. Работа походила на застывшее мгновение сна, тот его момент, когда видоизменяются и растекаются формы, когда сновидения сменяются одно другим, наслаиваются, происходят какие-то фантастические совмещения совершенно нелогичных вещей. Это была иллюстрация к роману «Преступление и наказание». Константина увлекло предложение, совпавшее с его собственным желанием продолжить работу над воплощением образа Достоевского. Ответственность перед темой определила серьезность, с которой художник подходил к работе над картиной. Он собрал почти все известные фотографии писателя и воспоминания о нем, содержащие описания внешности и характера. Стремясь достичь подлинности во всем, Васильев интересовался личными вещами писателя, обстановкой его кабинета. Достоевский на портрете изображен не углубленным в самосозерцание — в нем чувствуется сила и уверенность, которую дает писателю сознание нравственной правды его идеалов. Видна трудная напряженная работа мысли, и в то же время взгляд писателя устремлен на нас, как будто он думает о том, поймем ли мы, что он хотел сказать, поверим ли ему. И как высказать на бумаге и передать людям свое понимание истины? Чаще же всего Васильев находился в привычной для него замкнутой среде, в окружении женщин и детворы: матушки, сестер, племянниц. Кое-кто из друзей осуждал его за такое окружение, считая, что Константин в семейных делах погряз и не может от них освободиться. Ему советовали все бросить, поехать надолго в Москву, познакомиться там с известными художниками, людьми искусства. Отъезд назначили на конец декабря. Дело было накануне встречи Нового 1975 года, а этот семейный праздник Костя хотел провести дома. Но мосты были сожжены — машина заказана, и, чтобы не срывались намеченные планы, вместе с ним вызвался поехать Геннадий Пронин. Общение с маститым художником оставило глубокий след в душе Константина. Глазунов вдохновил Васильева на создание большой серии работ из цикла «Русь былинная»: одного формата и в одном стилевом решении — специальный вариант для репродуцирования картин на открытках. Константин выполнил это задание, но, к сожалению, не успел показать картины своему наставнику. После гибели Васильева часть их действительно вышла в свет в издательстве «Изобразительное искусство» в открыточном варианте. Наступила очередная полоса депрессии, творческого застоя художника. По- видимому, для тонкой, несколько сентиментальной и ранимой натуры Васильева переход в другую среду мог стать губительным. Живя в поселке, Константин находился в замкнутой атмосфере, ставшей его сложной судьбой, атмосфера эта была такова, что он мог в ней любую свою идею. Стряхнув все же творческое оцепенение, Константин, словно к спасительному роднику, потянулся к живой истории Отечества — к героическим событиям последней войны, с которыми в какой-то мере соприкоснулась и его собственная судьба. Ему захотелось настоящего, сильного чувства, которое помогло бы вновь собраться со всеми физическими и духовными силами. Ведь в свое время именно сила духа русского народа помогла выдержать все нравственные испытания и выстоять в борьбе с врагом. Он отбрасывает многое из своих временных увлечений и углубляется в творчество. Лаконичной и эмоциональной получилась картина Васильева на тему военного марша «Тоска по Родине». Первое впечатление — ни единого лица, лишь сплошные леденящие душу ртутным отблеском стальные каски да спины людей в серых солдатских шинелях, уходящих в разверзнутое у горизонта зарево войны. И вдруг — профиль юного солдата, нежные черты под жесткой сталью. Воин посылает, может быть, последний прощальный взгляд любимой Родине... Портрет маршала Жукова показал, какие неисчерпаемые возможности таит в себе могучая сила реализма, способная создавать необыкновенно емкую художественную форму. На посмертных выставках Константина Васильева люди с воодушевлением подзывали друг друга посмотреть этот портрет, как делали бы они это, если бы проходил сам народный военачальник. И действительно: первое впечатление от портрета Жукова — народный героический подъем и мощная победа, слившиеся из миллиона простых лиц в единое лицо полководца, истинного героя второй мировой войны, сына своей Родины. Тема Великой Отечественной войны не раз порождала романтические взлеты в советском реалистическом искусстве. Но у Васильева и сам выбор темы определен его внутренним духовным устремлением. Романтика заложена в самой природе этого человека, в его художественной интуиции. В картинах Васильева всегда — будь то пейзаж, портрет, баталия — сосредоточивается вся гармония чувств, а не чувствительность, и вся гармония сил, а не сверхчеловеческий деспотизм, все то, что истинно создает жизнь, ее ценность. Устремляя взгляд в будущее с верой в гармоничного человека, Васильев пишет свою последнюю работу «Человек с филином», ставшую вершиной философского обобщения в творчестве художника. Это сложный символ-образ человека, вышедшего из народной среды и вобравшего в себя все лучшие его черты. Реалистическую сюжетную композицию пронизывает разнообразная символика, идущая от сердца, от души человеческой, как сгустки устоявшихся народных понятий. Так, Васильеву всегда нравилось смотреть на огонь. Константина привлекала стихия огня, его красота. И появился огонь, появились свечи на его полотнах. Они оказались технически удобным средством. Художник мог получить выгодное цветовое решение картины, нужную освещенность лица героя. Кроме того, свеча — красивый декоративный элемент. Но постепенно она превращалась у Васильева в некий символ-светоч... Внешне в светоче у Васильева ничто не зашифровано. Это самодовлеющий символ, который каждый будет воспринимать по-своему. Толкование полотен может быть разным в зависимости от полноты их постижения. Существует, например, такое прочтение «Человека с филином». В облике старца художник попытался представить мудрость человеческого опыта. Поднявшийся великан соединил собой два мира: небо и землю, подобно мифологическому древу жизни — соединителю двух сфер. Васильев напоминает, что на Земле произрастают не только цветы и деревья, но и человеческие жизни. Словно корнями врос старец в землю, еще не проснувшуюся от холодного сна. Мех его шубы, схожей своей фактурой с заиндевевшими кронами деревьев, свидетельствует о былой связи его с зимним лесом. Человек поднялся из самой природы и достиг таких высот, что головой подпирает небесный свод. Но что же взял с собой мудрец в нелегкий путь, равный, возможно, жизням многих поколений, чтобы связать собою два начала и достичь гармонии мира? В основу истинного возвышения художник кладет всякое творческое горение — и как символ его — сгорающий свиток с собственным псевдонимом, очевидно, полагая, что только творческая мысль, рожденная из знания, способна достичь космических высот. Но сгорает имя! И в этом есть второй, личностный смысл. Истинный художник, истинный мыслитель должен полностью забыть о себе ради людей, ради своего народа. Только тогда он становится живительной силой. Творчество — одно из величайших проявлений человеческого духа. Из пламени и пепла пробивается вверх небольшой росток дуба — знак вечности. Дубок изображен наподобие нанизанных один на другой цветов трилистника — древнего символа мудрости и просвещения. Неумирающие знания оставил на земле огонь творчества! Над ростком горит светоч, зажатый в правой руке старца. Видимо, это и есть главное, что взял и несет с собою мудрец. Светоч — символ ровного и негасимого горения души. Ореол свечи выхватывает тонкие черты лица человека, соединяющие в себе редкую сосредоточенность с возвышенностью мыслей. Какой-то особый смысл переполняет загадочные глаза старца. В них самоуглубление, зоркость не только зрительная, но и внутренняя, духовная. Над седой головой он держит плеть, а на рукавице той же руки сидит грозная по виду птица — филин. «Живой» ее глаз — всевидящее око — завершает движение вверх: дальше — звездное небо, космос. Плеть или бич необходимы, чтобы в любых условиях сохранять стойкость духа: без самоограничения недостижима истинная мудрость. И наконец, изображение филина, совы у разных народов всегда было символом мудрости, беспристрастного видения мира. Филин — птица, для которой не существует тайн даже под покровом ночи. Это то откровение, к которому стремится и которого рано или поздно достигнет грядущий человек. Поэтический образ старца, рожденный художником, как бы включается в вечную жизнь природы и «высказывает то, что молчаливо переживается миром». Картина утверждает великую ценность самой жизни, неумолимого ее движения, развития. Ее появление предвещало начало некой новой живописи. Художник, завершив полотно, сам это ясно почувствовал. И, может быть, впервые испытал острую потребность в уединении, чтобы глубже осмыслить найденное направление. Вместе с братом Анатолия Кузнецова, Юрием, заядлым охотником, Константин ушел в марийские леса. В октябре 1976 года в Зеленодольске была организована объединенная выставка художников района и города, где Константин представил три своих работы: «Нечаянная встреча», «Ожидание» и «Портрет Лены Асеевой». Судя по многочисленным записям в книге отзывов, картины его очень понравились зрителям. После закрытия выставки, 29 октября, в 18 часов было решено устроить обсуждение работ с присутствием художников. Уходя, сказал Клавдии Парменовне: «Я долго не задержусь, после обсуждения — сразу домой...» В тот вечер на железнодорожном переезде обоих друзей нашли с разбитыми головами. Смерть эта потрясла многих... Похоронили Константина в березовой роще, в том самом лесу, где он любил быть, подчас превращаясь в беззаботного ребенка, где в пору прежних увлечений конкретной музыкой находил неожиданные, поражавшие его звуки, а возмужав, открывал для себя мир красоты. Друзья выносили Константина из дома, в последний путь, под звуки траурного марша Вагнера «На смерть Зигфрида»...

Заключение.Судьба, так часто злая по отношению к великим людям извне, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с носителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно и случайно. И художник будет жить, пока живы его картины... Можно смело сказать, что Константин Васильев разрабатывал свою целину в живописи. Он приоткрыл творческое направление, позволяющее художнику идти по пути реалистического искусства и создавать живописные полотна, активно воздействующие на зрителя, дающие богатую пищу уму и сердцу. В начале века известный русский искусствовед Сергей Дурылин сказал: «Единственный путь освобождения от тирании падка в искусстве есть путь символизма, как художественного метода, мифотворчества, как плоти искусства...» Не живое ли воплощение сказанного видим мы сегодня на полотнах Васильева? Он действительно принял за исходный принцип творчества мироотношение народа. Художник ступил на путь мифотворчества в поисках героя, способного служить делу внутреннего преображения людей; искал в мифологии русского и соседних народов гармонического, идеального человека древности, а найденные и глубоко осмысленные художественные образы смело выражал в новых формах, создавая глубоко символические полотна. Жизненный путь художника измеряется не прожитыми годами, а оставленным им творческим наследием. И оно у Васильева внушительно — 400 живописных, графических работ и эскизов! Велико воспитательное значение творчества Васильева. Его картины прославляют мужество и героизм, пробуждают в молодых людях готовность повторить подвиг отцов. Художник черпал материал для творчества из жизни русского народа, которую знал лучше всего. Но эстетическая ценность его картин, та красота человека и природы, что они утверждают, понятны зрителю любой национальности. Понятны его работы и зарубежному зрителю, проявившему самый живой интерес к творчеству художника. Истинно народное искусство всегда становится общечеловеческим достоянием.

Список использованной литературы1. Дорононин А.И «Константин Васильев». – М.: Мол. Гвардия, 1999. 2. Шорников О.Е., Пронин Г.В. и др. «К. Васильев. Воспоминания друзей». – Казань: Стар, 1995. |

|

© 2010 |

|